・・・

権大宮司監物清太夫の兄の河崎出羽が神主として奉仕した加賀石川郡寺中村は、現在の金沢市寺中町である。所在地の郡名は、吉田裁許状には、石川郡、河北郡、加賀郡とも記されている。ここに大野荘惣鎮守の大野湊神社が鎮座する。別名で佐那武明神と称される。

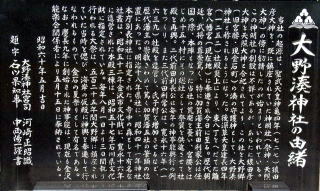

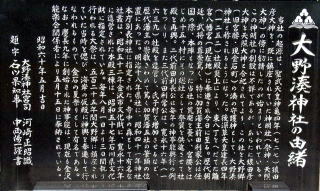

大野湊は、現在では金沢港と名称を変えたが、河北潟河口に形成された天然の良港で、平安時代から日本海物資運搬の重要な港であった。大野湊神社に隣接した敷地内には、銭屋五平衛記念館がたつ。大野湊神社は、神亀4年(727)に創建された式内古社である。源義経が富樫から戻る弁慶を待つ「一夜泊まりの宮」としても有名だった。

・・・河崎神主は、利家を先導して金沢入城・・・

天正11年(1585)4月、賤ガ岳の戦いを終えた前田利家は、金沢城に入城した。

このとき上陸した宮腰往来道を佐那武神社河崎神主は、利家を先導して金沢城に導いている。利家は、天正14年(1588)大野荘内15カ村に命じて、大野湊神社の社頭造営を命じ、社領2町を寄進した。以来、代々の藩主の崇拝があつく、前田利長が関が原の役に勝利して奉納した神事能は、現在も毎年5月に奉納される。

・・・河崎出羽の舎弟が一宮の権大宮司に・・・

大野湊神社河崎家は、慶長17年(1612)5月27日に河崎定孝が亡くなってから、河崎家2人神主の形を取っている。両神主ともに、承応3年(1654)の加賀藩の命により河崎将監と河崎権丞の両神主が石川郡神主触頭となる。

江戸時代中期の三州寺号帳にも、河崎和泉と出羽が触頭と記されている。佐那武神主河崎氏は、触頭であったこともあり、多くの近世文書総数1,112点が残されている。(「大野湊神社目録」昭和62年金沢市図書館刊、佐那武社古文類集明治35年刊)。

寛保元年(1741)8月に権大宮司監物基正の甥で清太夫(石川郡寺中村神主河崎出羽の舎弟)は、権大宮司監物基正の従兄弟の櫻井主馬・中太夫に推されて、一宮気多神社権大宮司櫻井正基を相続した。清太夫は、大宮司櫻井監物と名乗った。

・・・権大宮司清太夫の兄、河崎出羽定嗣・・・・

河崎家系図と照合すると、気多神社大宮司監物清太夫の兄に該当する人物は、河崎出羽定嗣である。河崎家系図による定嗣は、気多神社社家櫻井多仲の息子で弁次郎と記されている。また櫻井基延文書には、河崎出羽定嗣は権大宮司正基の甥と記されている。従って定嗣の父の櫻井多仲は、権大宮司櫻井監物正基と兄弟であったことになる。定嗣は、享保20年(1735)11月28日出羽守家の家督を相続し、安永3年(1774)3月27日に死去した。

寛保元年(1741)正月6日の前田吉徳公正月拝賀式に、寺中神主河崎和泉守、寺中神主出羽が参列したことが確認される。なお、この拝賀式には、一宮神主監物は、煩いにつき欠席されたと記されている(加賀藩資料7)。

・・・大槻伝蔵から内々の祈祷依頼・・・

延享2年(1745)5月26日、吉徳公病臥回復の内々の祈祷依頼が、大槻伝蔵の家中及び月番寺社奉行菊池武敬から河崎和泉守秀通、河崎出羽守定嗣宛てに出された。このときの祈祷は、佐那武大明神・能州一宮気多神社・長福院(気多神社の僧坊)で勤行されている。同年6月4日、能州一宮神主櫻井監物は、ご祈祷札とお守りを持って金沢城に参上している(加賀藩史料7)。しかし、吉徳は、懸命な祈祷にもかかわらず同年6月12日に56歳で急逝した。

延享2年(1745)7月15日、家督を継いだ宗辰は、駒込中屋敷から本郷上屋敷に移られた。同月前藩主吉徳の側室4人は、髪を落とした。同年の11月晦日には、宗辰の正室松平肥後

守女常子が逝去した。さらに延享3年(1746)12月には、宗辰も22歳で逝去した。

明暦3年(1753)3月に佐那武神社で行われた東照宮遷宮清祓役では、祭主河崎和泉守秀通、清導導師河崎出羽守定嗣の両神主の名前が見られる。

・・・河崎出羽定嗣は、突然入牢・・・・

しかし、安永2年(1773)10月2日に櫻井監物清太夫の兄河崎出羽定嗣は、突然入牢を命じられ、安永3年(1774)3月27日に牢死した。入牢の理由は、大槻内蔵允(伝蔵)一件に付き入牢と記されている。

いわゆる加賀騒動における大槻伝蔵関係の処分は、宝暦4年(1754)に行われ、一件落着しているので、20年近く経過した処罰であった。具体的にどんな罪が問われたのか詳細不明である。同社は、河崎和泉守と出羽守家の2家体制であったが、河崎和泉守へのお咎めはなかった。同月、入牢した河崎出羽定嗣の所有物一式は、神主河崎摂津守秀明から、定嗣親族の一宮神主櫻井左源太・櫻井斎宮に引き渡され、確認の品物帳が取り交わされ上で寺社奉行所に引き渡された(大野湊神社文書目録)。しかし斎宮は、伊勢神宮だけに設けられた皇族皇女を斎王にする特別な名称なので、櫻井斎宮とは、どのような人物だったのか、実在したのかどうかなど別途検討を要する。

・・・入牢の原因は加賀騒動に・・・・

当時、大槻内蔵允(伝蔵)は、一宮気多神社と大野湊神社に藩主吉徳の回復祈祷を取り次いでいた。両社を代表する神主はともに気多神社権大宮司家の流れをくむ櫻井監物清太夫と河崎出羽定嗣の兄弟であった。この咎めは、大槻伝蔵の祈祷依頼に由来するものだと仮定すれば、河崎出羽守定嗣だけではなく、ふつうであれば弟の一宮大宮司櫻井監物清太夫も同罪で連座したはずである。

今日では、大槻伝蔵の事件は、加賀藩重代の門閥家が急速に頭角を現した足軽上がりの大槻伝蔵を妬んで仕込んだ冤罪で、水面下での前田藩侯を巡る重臣と側室たちの家督継承争いが、本当の原因と考えられている。

・・・権大宮司家 監物清太夫も入牢・・・・

文化三年(1806)4月、正大宮司櫻井宿禰多膳が寺社奉行所に提出した『由来 能登国気多神社』には、権大宮司家のその後の状況を次のように記している。

「大宮司櫻井監物清太夫は、寺社家論争に付き、明和7年(1770)牢揚屋に入牢となった。そこで私、櫻井多膳が天明七年(1787)10月2日、正大宮司職をおおせつけられた。」

つまり、安永2年(1773)、河崎出羽定嗣が大槻伝蔵の一件で入牢した3年前に、弟の権大宮司櫻井監物清太夫はすでに、別の罪を咎められ入牢していたことがわかる。

5年後の安永7年(1778)10月、一宮気多神社神主から寺社奉行所に出された文書によれば、気多神社両大宮司は、ともに退転して空位のため、正大宮司櫻井故信濃守正大宮司職は、櫻井多膳に相続させ、触頭も申し渡したくと記されている。

河崎出羽定嗣と弟の権大宮司櫻井監物清太夫は、両者ともに相前後して入牢し復職できなかったことがわかった。

・・・河崎出羽守定嗣の跡目相続・・・・

定嗣の牢死から12年たった天明6年(1786)10月4日に、相続が許された。相続したのは、一宮気多神社神主櫻井左源太の子の左京である。左京は、河崎出羽守定朝を名乗る。加賀騒動の20年も経過した後のお咎めの原因を探るものは、残されていないようである。

・・・入牢の原因は?・・・・社中混乱の責任を問われ・・・

気多神社は、神主方と僧侶方の混成で成り立っていた。そのため両者には、たびたび神社の管理や既得権益を巡って論争がおこった。大宮司は、祭祀のほかに、この揉め事をおこさぬよう常々目をくばらせ、社中をとり締まる責任があった。しかし揉め事の大宮司裁定には、不満もつきもので、そこに寺社奉行所や大槻内蔵允などの加賀藩重役の介入もあって問題がこじれていった。大宮司は、社中とりしまりの不備や、管理不行き届きをとがめられ、加賀藩から入牢や追放の処罰をうけている。

櫻井監物清太夫と河崎定嗣の兄弟がそろって入牢し、宮司職を解かれる事態は、大槻内蔵允との関係や、特に内蔵允からの内々の祈願などの扱いが問われたためではないだろうか。

・・・正大宮司家の相続は、権惣行事の櫻井多膳基起に・・・・

正大宮司の親戚筋では、権惣行事の櫻井多膳基起が58代正大宮司職跡目を相続した。天明7年(1787)5月、重教公が御普請手伝いを本多安房守正行に命じて再興された気多社随身門棟札には、大宮司櫻井宿禰多膳基起の名前が刻まれている。また寛政2年(1790)正月朝拝札には、正・権大宮司を含む全ての神職名が記されている。大床職八家、中廊職八家は、みな櫻井姓を名乗っている。

(大床職) (中廊職)

大宮司 散位 櫻井宿禰基起 一権 櫻井 基家

権大宮司 散位 櫻井 基盛 祝詞司 櫻井 直傳

大祝 散位 櫻井 成正 大穴持宮司 櫻井 直宗

大惣行事 散位 櫻井 吉基 権宮司 櫻井 友永

正禰宜 散位 櫻井 基光 白山宮司 櫻井 基定

権惣行事 散位 櫻井 基秀 若宮宮司 櫻井 基次

権権惣行事 散位 櫻井 基直 楊田宮司 櫻井 友直

左大別当 散位 櫻井 成次 権宮司 櫻井 友依

(神人・神子座・平敷)

権宮司 櫻井 友吉 権宮司 橘 正依

左神主 櫻井 基継 右大別当 山 吉縄

右神主 櫻井 基吉 権宮司 山 末延

三権 櫻井 元盛 権宮司 山 末景

権禰宜 藤井 元依 権宮司 山 貞時

二権 山 重家 権宮司 藤井 行縄

権宮司 橘 貞家 権宮司 藤井 包弘

権宮司 橘 依景 権宮司 橘 二斗

権宮司 橘 宗景

橘大行事

橘小行事

火司 山 包次

・・・両大宮司家に社領65石の配分・・・・

安永7年(1778)の一宮神主文書によれば、大宮司の社領配分65石の配分は、明暦3年(1657)3代藩主利常のご印の通りに、正大宮司職櫻井多膳に32石5斗を知行した。一方の権大宮司監物清太夫の家族には、監物清太夫が入牢したために、後日ことが落着するまでは、家族養育料として32石5斗を渡すものなりと記されている(気多神社文献集P162)。

| 権大宮司ご先祖の足跡を訪ねて (4) | 大野湊神社 | 2006/11/4〜6 |

櫻井正範氏の見解による

・・・櫻井多仲の息子は、大野湊神社に養子に・・・

5代権大宮司惣八正基の弟の多仲は、大床職櫻井家の養子になったようだ。多仲の息子弁次郎は、寺中村神主(大野湊神社)河崎出羽定堅の養子になり、河崎出羽定嗣と名乗る。弟の清太夫は、叔父の監物正基の養子となり、権大宮司監物清太夫となった。

・・・権大宮司基正の娘は、江戸表奥向年寄に登る・・・・

このころ大宮司基明の一女(孝基・多仲の兄妹)は、加賀藩長新十郎善連の家老職山田六郎五郎の後妻に入る。しかし、すぐに六郎五郎も亡くなった。菩提を弔っていたところ、七代藩主前田宗辰の本郷上屋敷奥向最上位職の年寄に抜擢され、江戸表に登った。